【学士入学の動機】

小学生のころ理科の面白さに気づき、将来は理系に進みたいと考えるようになった。しかし、中学生ごろから理系の必須科目である数学や物理に苦手意識を覚えるようになり、高校に入るとそれはさらに顕著になった。高校2年くらいまでは理学部生物系を志望していたが、自分の才能を考えると将来に不安を覚え、農学部にした。農学部ならあまり難しいことはやらないと思ったからだ。農学部を消去法で選んでしまったため、農学部に愛着がなかった。そのほかにも理由はいろいろある。大学生のころ地元で就職活動をしたが、農学部というものが認知されていない土地だったため、かなり苦労した。なぜ農学部に行ったのかを事細かに説明しなければならず、農学部卒の学歴で地方で仕事をすることがいかに困難であることを思い知った。結局、地元で就職することを諦め、大学院に進学することになった。研究活動はそれなりに楽しく充実感はあったが、工学系のことを学びたいという気持ちは強くなるばかりだった。ある採用面接に行った時、「君は物理や数学の単位を取っていないじゃないか」と言われた。農学部の人で物理や数学の単位を好き好んで取る人はいないのは事実だが、苦手意識から避けていたということもあり、結構痛いところをつかれたと思った。研究でも工学的な基礎知識の不足を感じることもあり、将来のことを考えても工学部で学ぶ必要があると考えた。

【学科選択】

中学生のころ初めてコンピュータを触り、コンピュータというものに強い興味を持つようになった。独学や大学の授業、研究でプログラムを組むようになり、その興味はますます強くなっていった。

ソフトウェアについてはある程度理解できるようになっていたのだが、ハードウェアについては全くわからなかった。どうせ学ぶならばコンピュータに関するハードウェアを学びたいという気持ちを持つようになっていた。また、大学院生のときに回路設計を外注している会社で技術補助のアルバイトをしていたときに、回路設計の現場を見て、電子回路というものに興味を持つようになった。技術の進歩の早いソフトウェア業界と比較するハードウェア業界は進歩が遅いためか、年配の技術者が多く働いているという現実があった。競争の激しいソフトウェアの世界の危険性というものは以前から認識していたので、ハードウェア業界で働くにせよそうでないにせよ、ハードウェアの知識というものは将来役に立つのではないかと思った。以上の理由から電気・電子系の学科を選択することにした。

【大学選択】

平成15年の夏ごろから自宅から通えて自分の学びたいことが学べる大学を探し始めた。

工学部で電気・電子系の学科があり、かつ自宅から通えるところでさらに、授業料が安い国公立大学の二部というかなり限られた条件で探したところ、国立の電気通信大学と公立の東京都立大学しかないことがわかった。東京都立大学は、大卒者のみを対象とした学士入学試験があるが、電気通信大学は、一般の編入試験しかないことがわかった。一般の編入試験は、一般的に編入対策をしてきた高専生が多く受験するため、学力で劣る大学生、大卒者は不利という情報を得ていた。試験対策期間が短く、理数系が苦手な自分には高専生と競うのは無理だと考え、東京都立大学一本に絞ることにした。大学を選んではみたものの、当時の東京都立大学工学部は、都内の国公立大学の中では東京大学、東京工業大学に次ぐ名門であり、自分の学力を考えると敷居の高さというのを感じた。しかしながら、選択肢がそれ以外にない以上、そこを目指すしかないと思い、勉強をすることにした。

【試験対策】

東京都立大学の学士入学試験は、一次試験が英語、二次試験が数学、物理、面接だった。英語は高校生のころからの得意科目だったし、特に問題にはならないと考えた。問題は数学と物理だった。高校は理系クラスだったのだが、高校2年ごろから数学ができなくなってしまい、受験のころには数学の勉強を敬遠するようになっていた。大学に入ってからは、とくに必要がなかったので、一切数学は勉強しなかった。そのため、大学レベルの数学というのはほとんど知識がない状態だった。もっとも基礎的な数学である、線形代数も微分積分もほとんど知識を持っていなかった。もっと知識が乏しかったのは物理だった。物理は高校の理科I(総合理科)で少し学んだ程度だった。しかも、そのときの試験で100点満点中0点を取り、物理とは永遠に縁を切るつもりだった。このような状況なので、大学レベルどころか高校レベルの物理もほとんど勉強していないといえる状態だった。この状態では、何もしなければ数学・物理は0点であり、いくら面接で頑張ったとしても、合格するとは考えられなかった。試験まであと数ヶ月しかない中、とにかくやるだけのことはやろうと思った。

方針は、「自分の能力に見合った勉強をする」だ。準備が不十分なのは最初からわかっていた。「次の年度に再受験することも考慮した勉強をしよう」と思った。数学は、線形代数、微分積分の大学レベルの最も易しい参考書だけ、物理は高校レベルの物理の参考書だけやることにした。英語は大学編入試験レベルの難易度であれば、やらなくてもよかったが、英作文にあまり自信がなかったので高校レベルの英作文の参考書を1冊だけやることにした。

【試験勉強】

英語の試験問題はダウンロードできるのでだいたい傾向がわかる。理系は自然科学系の文章が出題される傾向があるということがわかった。理系全学科共通のためか、あまり専門的な問題は出題されていなかった。とりあえず、ダウンロードして過去問題をやってみることにした。感覚的には6〜7割程度は得点できる感じだった。文章自体は大学受験程度の単語がわかっていれば読めるもので決して難しくはない。出題の傾向は、大学院の英語の傾向と同じで、大部分が英文和訳である。英作文もあるが配点としては1/4以下であり、それほど気を使わなくてもいいように思えた。現状から点数を増やすとしたら、英作文しかないので、英作文の問題を解くことにした。選んだ本は、Z会の「実践編 英作文のトレーニング」だ。時間がないので、1章の標準編のみを解くことにした。一次試験の英語は、理系学科全体で平均点の8割以上で一次試験に合格となる。このあたりの採点基準も大学院試験と似ている。受験者の学力を想定すると、6割以上の得点であれば、まず合格となるはずである。英語は受験前から合格点は取れると判断し、できる限り物理と数学に時間を使うことにした。

物理の参考書として選んだのは、「橋元の物理IBをはじめから丁寧に 力学編」(橋本淳一郎[著]・東進ブックス)と「橋元の物理IBをはじめから丁寧に 熱・波動・電気編」(橋本淳一郎[著]・東進ブックス)だった。いろいろ調べた結果、この本が最も評判がいい高校の参考書であることがわかったからだ。何回な物理をわかりやすい絵を使って示すという非常にわかりやすい書き方をしている。高校生の時にこの本が存在していたならば、この本に出会っていたならば、人生は変わっていたかもしれないと思える本だった。

全てを学ぶ時間はないので、力学編を一通り読んだ後、電気編を読むことにした。この本に書いてある理論自体は理解できるのだが、問題を解くのは大変だった。物理の面白さは十分に理解できた。この本を一通りやった程度で大学の編入試験を受けようと言うのは考えが甘いというのは十分わかっているが、中途半端にいろいろ手を出すよりは、この本を徹底的にやろうと思った。半年弱で力学編と電気編を読み終えた。

数学の参考書として選んだのは、「やさしく学べる線形代数」(石村園子[著]・共立出版)と「やさしく学べる微分積分」(石村園子[著]・共立出版)だった。いろいろ調べた結果、これらの参考書が最も易しい大学レベルの数学の参考書だった。これらの本は四則演算さえわかっていれば、大学レベルの線形代数や微分積分の基礎がわかるようになる本だった。時には高校の教科書を参考にしつつ、半年弱で1冊を読み終えた。

【一次試験】

一次試験は英語のみの試験であり、いわゆる足切り試験だった。この試験は全学部同時に行うもので、点数どおりに機械的に評価される。工学部の場合、理学部・工学部の平均点の8割以上であれば合格となる。初めて東京都立大学に行った。キャンパス全体がまだ新しいため非常に綺麗な印象を受けた。「ここにまた来ることがあるのだろうか」と思いながらキャンパスを歩いた。会場に入ると、まだ早かったので誰もいなかった。思ったよりも受験者が多いことに気づいた。席が一番後ろだったために、周りを観察することができた。受験者は、年齢、性別もさまざまで、20代前半の大学生風の人や30歳前後の人だけでなく、50歳前後の中年の人までいた。問題は例年と同じようなもので、英文和訳と英作文だった。理学部、工学部共通の問題のため、理系らしい図形を使った問題ではあったが、理系の才能を問われるようなものではなく、大学入試程度の普通の問題だった。英文和訳の構文はそれほど難しくはなかったが、単語が分からずに予想以上に苦労した。英作文も同様だった。それでも、何とか全部解いて、感覚的にはよくて7割悪くて6割というできだった。受検者も全員大卒者であり、周りの人の出来が全くわからなかったため少し心配したが、無事に合格者一覧に受験番号があり、一次試験通過となった。合格率は8割程度だった。

【二次試験(専門)】

専門試験の対策は明らかに不十分であり、もうここには来ないだろうと思いながら、まだ人もまばらなキャンパスを歩いた。キャンパスはまだ新しくて綺麗であり、公立大学という国立大学とはどことなく違う雰囲気が気に入っていた。それだけに、「落ちてもうこないだろうな」と思うと悲しい気持ちになった。待合室に入るとまだ早いためか一番だった。面接があるためか、男女ともほぼ全員スーツ姿だった。私は普段着ているセーターにズボンという服装だった。服装はやや迷ったが服装は合否に関係ないとわかってたため、普段着ている服装のほうが違和感がなくていいと思った。待合室で待っていると他の学科の人が次々と試験会場に連れて行かれた。とうとう自分が呼ばれた。しかし、そこで衝撃的な事実を知ることになった。一人だと思っていた受験者がもう一人いたのだ。一人であれば比較されることはないが、二人であれば試験の出来を比較されてしまい、相手が試験でいい点を取れば、明らかに相手のほうが有利になってしまう。例年、受けた学科は受験者は一人いるかいないかなので、二人というのは予想外だった。自分の力を出すだけだと気持ちを切り替えて試験に臨んだ。2人で試験をする部屋に移動した。もう一人は、女性であり、あくまで印象だが社会人ではないかと思った。問題用紙が配られて、愕然とした。難易度がとてつもなく高かったからだ。物理は、抵抗のみの回路、抵抗とコイルの回路、電磁気の問題、数学は、微分積分の定義の証明、フーリエ変換、対角化がらみの証明であった。あまりの難易度に一瞬手が止まり全く動かなかった。それでも自分の知識の限りを使い書けることを書いた。試験の出来がよくないのはわかっていたので、この後、面接があることを考えると、惨めな気持ちになった。

【二次試験(面接)】

筆記試験の出来が悪かったので、もう開き直って臨むしかないと思った。面接官は2人いて、一人は年配の人、もう一人は中年の人だった。「試験はどうでしたか」と聞かれ「お恥ずかしい限りです」としか答えられなかった。合格は無理とあきらめていたが、年配の面接官は、提出していた以前の大学の成績表を見ながら、単位の取得、卒業が可能かどうか質問しながら、調べているような感じだった。「もしかしたら、やる気を見せれば受かるかも」というのがあり、「どうしても勉強したい」という気持ちを訴えた。とはいえ、もともとこの大学の学士入学は厳しく、何回受けても受からないという話を聞いたことがある。しかも、例年、東京都立大学出身者もかなり落とされている状況を考えると、今の学力では合格は難しいと考えざるをえなかった。

【合格発表】

「もうここに来るのは最後か」と思いながら、ゆっくりとキャンパスの丘を登っていった。このキャンパスに来るのは3回目だったが、きれいなキャンパスがすっかり気に入って

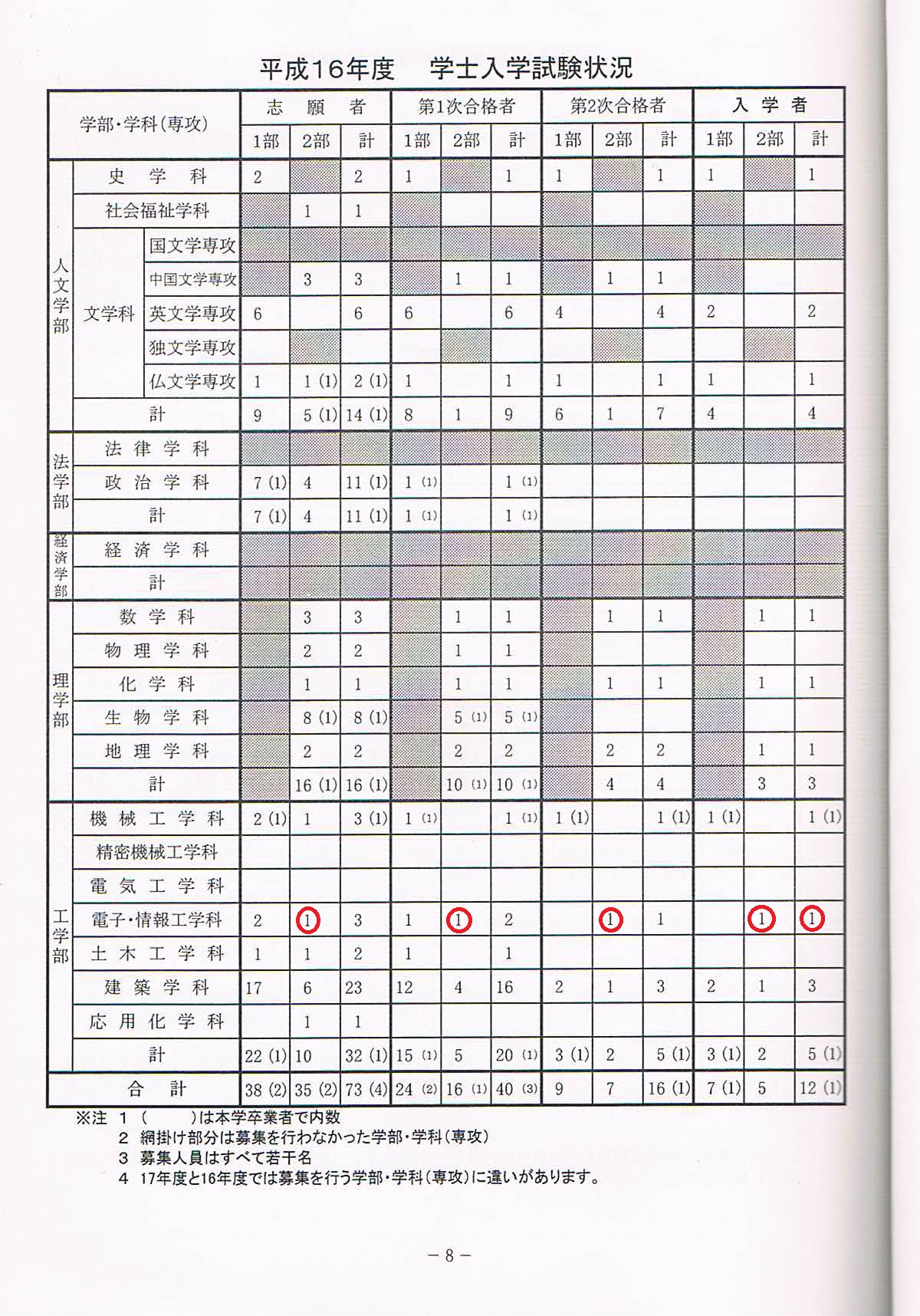

しまった。それだけに、落ちて帰ることを考えると寂しい気持ちになった。落ちたらまた来年受けようかと思った。おそるおそる工学部事務室の前の掲示板を見た。受験番号「517」はすでに覚えていたので掲示板を見た瞬間合格していることがわかった。今までの人生でこれほど嬉しいことがあったかというほどうれしかった。高校生のころ第一志望の大学に落ち、大学受験で受かって喜ぶという経験をしていなかった。それだけに、今回の合格は嬉しかった。飛び上がって喜びたいくらいだったが、周りの静かな雰囲気を考えるとそうもできずに、平常心を保ち事務室で受験票を出して、合格者に与えられる入学手続きの書類を受け取った。同じ学科を受けたもう一人の人は落ちていた。工学部全体でも20人以上の受験者に対して合格者はわずかに5人という例年通りの厳しいものだった。本当に運がよかったと思った。面接で将来のためにここで学ぶことがどうしても必要ということを必死に訴えたことがよかったのではないかと思った。

平成17年度(翌年)の学士入学学生募集要項より